第12回ダヴィンチマスターズREPORT

2019年02月27日 16:58

2019年2月3日(日)に大阪大学 吹田キャンパス コンベンションセンターで開催した「第12回 ダヴィンチマスターズ」で実施の「タコの解剖」

子どもの “好き!” が見つかるイベント!

2019年最初は、初の大阪開催!

2019年最初、そして初の大阪開催となった第12回は、タコの解剖や絵本、顕微鏡づくりなど、新たなコンテンツが目白押しで、多くの子どもたちが楽しく取り組んでいました!

「第12回 ダヴィンチマスターズ」を、2019年2月3日(日)、大阪吹田市にある大阪大学 吹田キャンパス コンベンションセンターで開催しました

今回も多くのご家族にご参加いただきました。ここで体験したことについて、ぜひ家で報告したり、家族と一緒に振り返りながらもう一度試してみてください

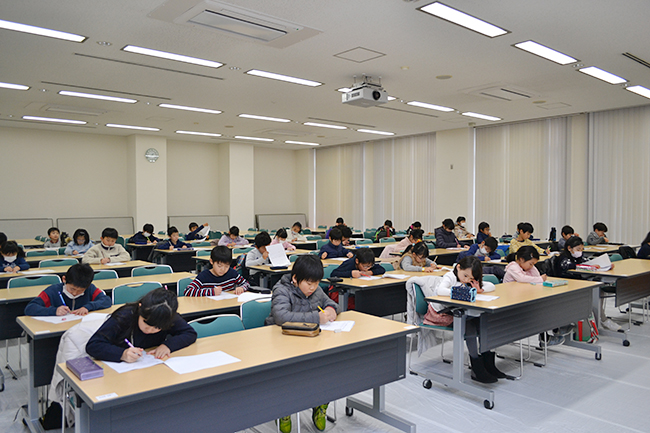

論理的思考を問う算数と、日常における観察眼と推測に力点を置く自然科学を出題するペーパーテスト「マスターズ大会」も実施。WEBでも受けられるようにっています

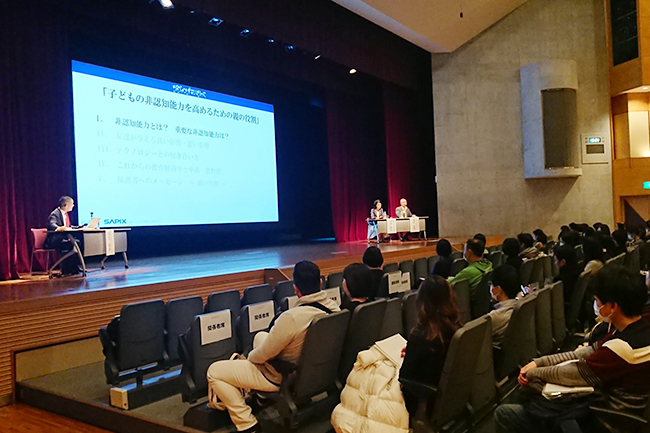

「非認知能力」に関する講演が大盛況!

将来にわたり必要なこの能力はどう獲得する?

書籍『学力の経済学』の著者で慶應義塾大学総合政策学部 准教授の中室牧子先生の「非認知能力」をテーマにした講演

中室牧子先生には、自らが毎年大学生を対象に行っている実験や、行動経済学者や心理学者による子どもを対象とした追跡調査で明らかになった「非認知能力」の重要性についてお話いただきました

中室牧子先生の講演に続いて行なわれた、和田孫博先生、髙宮敏郎氏を交えたパネルディスカッション「子どもの非認知能力を高めるための親の役割」

さらに、誰もが悩む子どもの教育資金についてのミニ講演会と、志望校別・進路別の教育資金を算定してくれる個別案内も実施。効率的に教育資金を準備する方法についても紹介しました。

FPパートナー梅田支社 小川雅弘氏による「充実した学校生活と効率的な教育資金準備の為に」のミニ講演会。子どもが小さなうちから、計画的にいくつもの貯め方をしておく必要があります

個別案内「志望校別、進路別の教育資金を算定」にもたくさんの保護者の方が参加。それぞれのご家庭で目標や状況も異なるので、個別にライフプランをお話することで、より実践的で役に立つアドバイスがいただけます

【第12回 ダヴィンチマスターズ実施コンテンツ】

タコの体のふしぎ タコの解剖(理科)

地球にはたくさんの生き物がいて、それぞれいろいろな形をしています。生き物は生活している場所に適応するため、人間と共通の器官(口、胃、腸など)を持ちながらも、そのつくりが異なっています。本物のタコを解剖して観察することで、ヒトとの体のつくりの違いに気づき、その器官の役割ついて学びます。

本物の生きたタコが登場! 子どもたちのテンションが一気にあがります!

危ないから解剖は先生が担当。中はどんなふうになっているんだろう? 子どもたちは興味深々

タコを解剖し、口や胃、腸など、ヒトにも見られる消化器官などのつくりをグループで観察しました。実際に触って感触を知ることがとても大切です

どんなところがヒトと同じで、どこが違うかを子ども達は自分で考え、気づきが生まれます

タコには心臓が3つあることを学んだり、心臓やエラ、肝臓、脳など、取り出した臓器をトレーに並べて観察。学習シートに気づいたことを書き留め、みんなで話し合います。今回の体験をきっかけにお家に帰ってからも、身近にいる生き物の観察を続けてください

わたしだけの絵本を作ろう(国語)

自由な発想で絵を描き、お話を考え、楽しみながら世界にひとつしかない、自分だけの絵本をつくります。絵本づくりを通して、思考力、創造力、表現力を磨きます。

読み聞かせで物語の楽しさを味わってから、思考力や創造力を膨らませて絵本をつくります。絵本づくりから、文字や絵を使った表現力が身につきます

みんな真剣にことばを紡ぎ、絵を描いています。子どもたちの数だけ物語が生まれます

「どんなお話なの?」 自分の考えを言葉にして伝えられることは大切です

最後はつくったお話をみんなに紹介。先生からは「〇〇でしょう賞」「〇〇で賞」などの賞状を全員がもらいました!

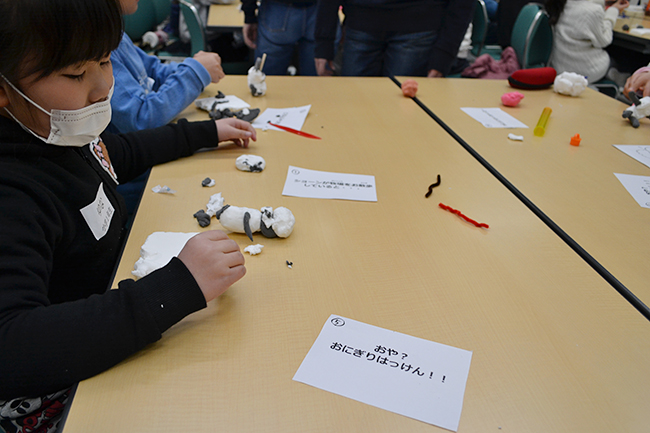

『ひつじのショーン』でクレイアニメーションを体験しよう!(アート)

すべてが粘土でできているクレイアニメーションの仕組みを、「ひつじのショーン」を通して体験します。

毎回人気のコンテンツ「『ひつじのショーン』でクレイアニメーションを体験しよう!」。まずは紙粘土でショーンをつくります

ひとりひとりに各シーンの状況がわたされ、グループでひとつのアニメーションをつくります

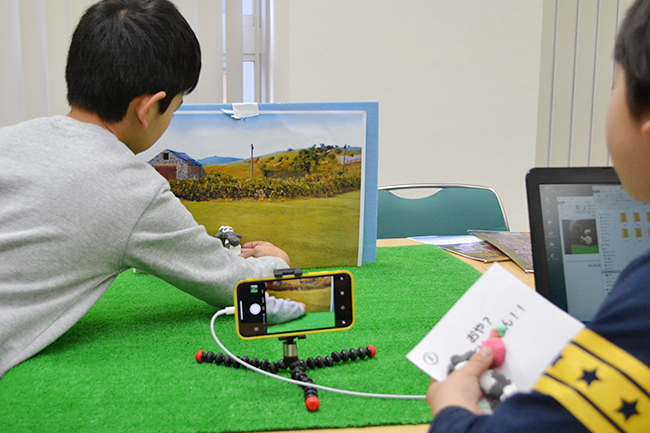

自分たちのつくったショーンを撮影します。編集作業のことも考えてセッティングします

撮影した画像を動画編集ソフトでつなげます。いまではスマホ1台あればアニメーションがつくれるので、家族でチャレンジしてみてください

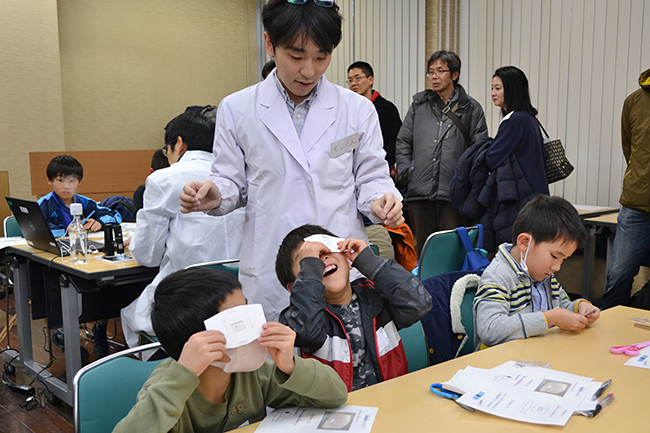

大きくして見よう!(理科)

モノを拡大してみると、肉眼では見えなかった世界が見えてきます。自分でつくる手づくり顕微鏡とデジタル顕微鏡を使って、目では見えないモノを大きくして観察することを学びます。

顕微鏡づくりにチャレンジ。図面を見ながら真剣に組み立てていきます

つくった顕微鏡で、玉ねぎの繊維を見てみると、あちこちで歓声があがっていました

デジタル顕微鏡では、つくしの「胞子」の「弾糸(だんし)」を観察。胞子には4本の弾糸というひも状の付属物があり、風に運ばれやすい仕組みになっているそうです

乾燥したところでは、弾糸は四方に伸びた状態ですが、湿ったところでは胞子に巻き付いたまま。弾糸に蒸気をあてるとタコが踊るように動き出し、乾燥していくにつれて伸びていきます

おもしろいブロックで立体をつくろう!(算数)

2種類のブロックを、ルールにしたがって組み立てたり切り開いたりすると、様々な形を作ることができます。いくつかのルールでいろいろな立体をつくってみました。

1つはリボンのような形で中央が空洞になったブロック。平面的な作品からボールや動物、乗り物などの立体的な作品まで、アイデア次第で多彩な形をつくることができます

初めて会ったお友だちともコミュニケーションをとりながら、ブロックを組み合わせて楽しく図形感覚を身につけます。

子どもたちはすぐにコツをつかんんで、次々といろいろな形をつくっていました。どんな形をつくれるか、想像力を養うことにもつながります。

3角形から6角形のプレートを自由に組み合わせて遊ぶ立体組立ブロックでは、正方形6個で立方体を組み立て、正六面体の辺、面、頂点の数を調べました。正六面体の展開図は何通りあるかを、実際にブロックを展開しながら考えることで、空間認知力を育むことにもつながっています

個別案内の待ち時間には

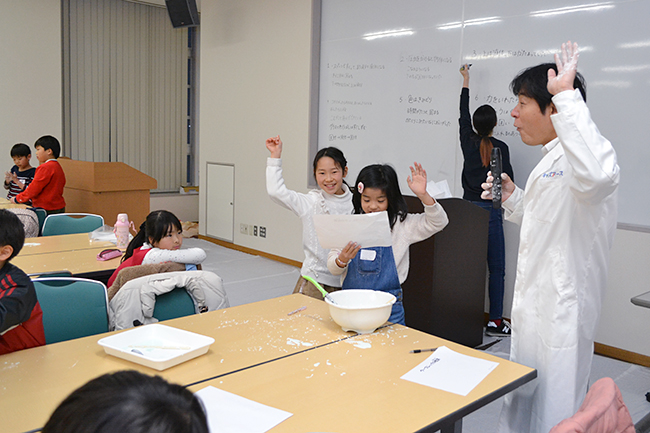

特別プログラム「ウーブレック」

宇宙探査機が銀河系のある星から緑色の物質を採取して帰還。子どもたちは宇宙科学者になり、この物質の性質を調べます。

ドロドロだけど、力を加えると固くなる物質。初めて会ったお友だちともコミュニケーションしながら調べ、自分の意見を述べる発言力を身につけます。

「ウーブレック」の性質について気が付いたことを発表。ブレインストーミングも体験します

マスターズ大会(任意参加) 各学年の成績優秀者発表

算数は、学年に応じた思考力の限界にチャレンジします。

自然科学は、日常生活の中の身近な物事にも疑問を持ち、観察し、推測するきっかけとなるような問題を出題しました。

| 平均点 | 5.6 |

|---|

(学年は受験時の学年)

| 1年生 | A.Mさん | 高木小学校 |

|---|---|---|

| 1年生 | 倉持 響一さん | 晃華学園小学校 |

| 2年生 | 高橋 松太郞さん | 茨木市立大池小学校 |

| 3年生 | 金子拓篤さん | 藤白台小学校 |